柳沢正史さんの嫁や家族構成、自宅や仕事と家庭の両立について気になっている方は多いのではないでしょうか。

本記事では柳沢正史さんの嫁の経歴やプロフィール、二人の出会いと結婚エピソード、娘や孫を含めた家族構成、自宅の場所や設計のこだわりポイント、つくばでの暮らしや環境など、幅広くわかりやすく解説します。

さらに、高校時代の思い出や学歴と研究者への道、父親から受けた影響、嫁と歩む仕事と家庭、日々の睡眠時間と健康意識、そしてノーベル賞候補に選ばれる理由まで徹底的にまとめています。

この記事を読むことで柳沢正史さんの家族やプライベート、自宅の特徴、研究者としての素顔まで知ることができますので、ぜひ最後までご覧ください。

柳沢正史の嫁の素顔と家族・自宅の秘密

- 嫁のプロフィールと経歴

- 二人の出会いと結婚エピソード

- 娘・孫を含めた家族構成

- 自宅の場所や特徴

- 自宅設計のこだわりポイント

- つくばでの暮らしと環境

嫁のプロフィールと経歴

柳沢正史さんの奥さま、柳沢裕美さんについては、研究者としての華やかなキャリアと、家族としてのあたたかな一面がよく話題になります。医学や生物学の分野で名前を聞いたことがある方も多いかもしれません。今回は、「誰なの?どんな経歴?」という疑問にしっかり答えていきますね。

まず、裕美さんは筑波大学医学部を卒業後、同大学の大学院へと進学し、医学博士課程を修了されています。いわゆる医師免許を持つだけでなく、研究者としても本格的な道を歩んできた方です。その後、テキサス大学サウスウェスタン医学センターに約14年もの間留学し、分子生物学科で准教授にまで昇進。アメリカでも高い評価を受けてきた実績がうかがえます。

日本に帰国してからは、筑波大学生存ダイナミクス研究センターの教授として教鞭をとりつつ、ご自身の研究活動にも取り組んでいます。専門分野は循環器内科学、医化学、心臓血管外科学、病態医化学とかなり幅広いのが特徴で、特に心臓や血管の疾患メカニズムの解明に力を入れてきたとされています。

実際、どんな研究をしているの?と気になる方も多いですよね。公式プロフィールによると、主に血管や心臓の働きを分子レベルで研究し、疾患予防や治療につながる新しい知見を発信しています。循環器内科学は、心臓や血管の病気を診断・治療する医学の分野。病態医化学は、病気の原因や仕組みを化学的な視点から明らかにする分野。難しそうですが、簡単に言えば「病気のしくみを根本から明らかにする」ための研究です。

また、裕美さんは、これまでに数多くの論文を発表し、国内外の学会でも講演を行ってきた実力派。日本国内では筑波大学の教授として、若手研究者の育成にも力を入れています。

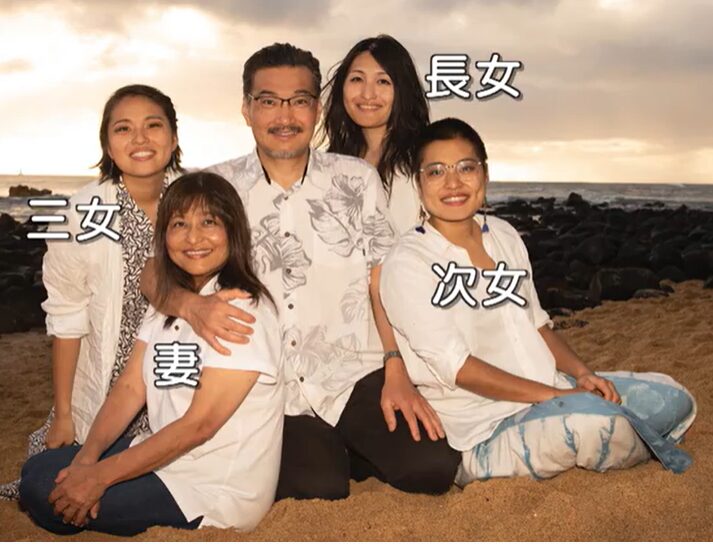

家庭ではどんな人?というと、柳沢正史さんの1学年後輩として、学生時代からお互いに刺激し合う関係だったそうです。家族は、正史さんと裕美さん、そして3人の娘さんたち。娘さんたちもアメリカで医師やウェブデザイナー、獣医師として活躍していることから、「エリート一家」としても注目されることが多いですよ。

研究職としてだけでなく、母として、妻としても大きな役割を果たしている裕美さん。3人の娘を育て上げ、孫もいるということで、家庭と仕事を両立し続けてきた点にも注目したいですね。

また、夫婦で「筑波大学医学部卒業」「博士課程修了」という経歴を持ち、それぞれが海外での経験も豊富なことから、お互いを理解し合い、高め合う関係性が長年続いているようです。

ここまで聞くと、どうやったらそんなにすごいキャリアと家庭を両立できるの?と気になった方もいるのではないでしょうか。公式サイトなどによると、研究に対する情熱や自己管理、そして家族の支えがあってこそ、今の裕美さんがある、という声が多く寄せられています。

家族の職業や肩書きが話題になりがちですが、家庭内ではお互いをリスペクトしつつ支え合う「パートナー」という関係が色濃いみたいです。娘さんたちもそれぞれの道で活躍していて、正史さんの娘さんの一人は外科医、もう一人はWWF(世界自然保護基金)のウェブデザイナー、三女は獣医師だそうです。孫も4人いて、とても賑やかな家族構成になっています。

裕美さんご自身の年齢については1961年生まれとされており、2024年時点で63歳前後とみられています。ご夫婦の年齢差は1つで、大学時代の先輩後輩として出会ったことからも、学びや成長の場を共有してきた特別な関係性が伺えます。

女性研究者としても、妻としても、母としても輝き続ける裕美さんの姿は、これからも多くの人に影響を与えていきそうですね。

【参照】

・筑波大学 生存ダイナミクス研究センター 教員紹介ページ https://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000003650

・筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 https://wpi-iiis.tsukuba.ac.jp/

・SUIMIN株式会社 https://www.suimin.co.jp/m_yanagisawa

二人の出会いと結婚エピソード

柳沢正史さんと裕美さん、この二人の出会いは筑波大学の学生時代にさかのぼります。どこで出会ったの?と疑問に思う方も多いはず。実は、同じ医学部に在籍していたことで、研究や勉強を通じて自然と距離が近くなったようです。裕美さんは正史さんの1学年後輩という関係で、先輩・後輩として接する時間も多かったとか。

当時の筑波大学医学部は、まだ設立から間もない時期で、少人数制のため学生同士の交流も活発だったとのこと。学内の講義やグループワーク、研究活動を通じてお互いを知る機会が多かったそうですよ。「同じ夢を持った者同士、自然と話が弾んだ」といった声も報じられています。

お互いに医学や生物学への強い興味を持ち、それぞれが将来のビジョンに向かって努力していたことが、惹かれ合うきっかけになったのかもしれません。特に筑波大学は当時から実践的な研究や海外研修にも積極的だったので、刺激的な学生生活を送っていた可能性が高いです。

その後、二人は大学院に進学。出会いからわずか数年で、なんと学生結婚を果たします。大学院2年生(25歳)と1年生(24歳)の時に結婚したというエピソードが有力です。学生結婚という選択は当時としてはかなり珍しく、二人の絆の強さや目標意識の高さがうかがえますよね。勉強と家庭の両立は想像以上に大変だったと思われますが、どちらも諦めなかった背景には、お互いへの信頼と支え合いがあったのではないでしょうか。

結婚後は、それぞれが研究者・医師の道を歩みつつ、家族としても力を合わせてきたようです。結婚後まもなくして、正史さんはテキサス大学に渡り、約24年間もの長い海外生活を送ることになります。裕美さんもアメリカで准教授に昇進するなど、夫婦で異国の地でも挑戦を続けてきたことが特徴的です。

また、三人の娘がアメリカで生まれ育ったこともあり、家族での生活や教育方針、異文化での子育て経験についてもたびたび語られています。娘さんたちは現在、外科医やウェブデザイナー、獣医師として活躍し、正史さんと裕美さんの教育方針や価値観がしっかり伝わっていることが分かります。

家庭内では、互いの仕事を尊重し合い、時には役割を入れ替えて支え合ってきたと言われています。たとえば、学会や研究出張など多忙なスケジュールの中でも、家族の時間を大切にする姿勢が見受けられます。特に裕美さんは、正史さんの睡眠研究や社会活動にも深い理解を持ち、家庭とのバランスを意識している様子がうかがえます。

噂話として、一部メディアでは「学生結婚のきっかけは、深夜まで続く研究室でのディスカッションや悩み相談が多かったから」というエピソードも紹介されています。実際、研究者同士の結婚は共通の話題や悩みが多く、お互いの苦労をよく理解し合える関係が築けるとされています。

また、教会での活動や趣味のフルート演奏など、プライベートでも共通の趣味や価値観を持っていたことが、夫婦円満の秘訣だったと語られることもあります。

下の表に、二人の関係性や歩みをまとめます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 出会い | 筑波大学医学部の先輩・後輩として学生時代に知り合う |

| 結婚 | 大学院在学中に学生結婚(夫25歳、妻24歳) |

| 海外経験 | アメリカ・テキサス大学などで約24年間にわたり家族で生活 |

| 共通の価値観 | 医学・研究への情熱、教育や家族の時間を重視 |

| 子供 | 3人の娘(外科医、WWFウェブデザイナー、獣医師)、孫4人 |

| プライベート | 趣味のフルート演奏、教会での活動、研究・社会貢献への理解 |

こうしたストーリーからも分かるように、二人の出会いと結婚は、単なる「夫婦」以上に、人生のパートナーとしてお互いを支え合い、成長し続ける関係性に根ざしているのが特徴です。

一度きりの学生生活をきっかけに、研究や家族の時間を積み重ねてきた二人の姿は、多くの人に勇気を与えてくれますね。

【参照】

・筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 https://wpi-iiis.tsukuba.ac.jp/

・筑波大学 生存ダイナミクス研究センター 教員紹介ページ https://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000003650

・SUIMIN株式会社 https://www.suimin.co.jp/m_yanagisawa

娘・孫を含めた家族構成

柳沢正史さんの家族について気になっている方、本当に多いですよね。ここでは、娘や孫を含めた家族構成を一つずつ、わかりやすく紹介していきます。ネット上では「エリート一家」と評されることも多い柳沢家ですが、実際のところ、どんな家族なのか気になる人も多いのではないでしょうか。身近に感じられるように、詳しくまとめていきます。

家族構成の全体像

柳沢正史さんは、ご本人と奥さまの裕美さん、そして三人の娘さん、さらに四人の孫がいるという情報が複数のメディアで取り上げられています。家族構成を表でまとめると、下記のようになります。

| 続柄 | 氏名 | 職業・肩書き | 備考 |

|---|---|---|---|

| 本人 | 柳沢正史さん | 医師、睡眠学者 | 筑波大学教授 |

| 妻 | 柳沢裕美さん | 医師、筑波大学生存ダイナミクス研究センター教授 | 筑波大学医学部の1年後輩 |

| 長女 | 美緒さん | 外科医 | アメリカ在住・3児の母 |

| 次女 | 絵里さん | WWFウェブサイトデザイナー | アメリカ在住 |

| 三女 | 仁菜さん | 獣医師 | アメリカ在住・1児の母 |

| 孫 | 4人 | 長女に3人、三女に1人 |

正史さん夫妻の娘さんたちは全員アメリカで活躍している点が特徴的です。それぞれ異なる道に進んでいますが、いずれも高い専門性が必要な職業。家族の教育方針や価値観がよく表れていると言えるでしょう。

長女について

長女の美緒さんは、プリンストン大学に進学し進化生物学の博士号を取得。その後、カリフォルニア大学サウスウェスタン医療センターで医学を学び、アメリカで外科医として働いています。医師として現場に立ちながら、家庭では3児の母として子育ても担っているようです。仕事と家庭の両立を実現している姿は、多くの人のロールモデルとも言えるかもしれません。

次女について

次女の絵里さんは、大学時代にフランス留学を経験し、その後アメリカでWWF(世界自然保護基金)のウェブサイトデザイナーとして活躍中と報じられています。デザインや環境保護分野にも関心があり、国際的なプロジェクトに携わっているそうです。家族の中でも個性的なキャリアを歩んでいることで注目されています。

三女について

三女の仁菜さんは、カリフォルニア大学デイビス校獣医学部を卒業し、現在はアメリカで獣医師として働いています。学生時代にはVCAエンシナ獣医医療センターでインターンを経験し、現地で臨床や研究にも取り組んでいるとのこと。結婚後は1児の母にもなり、母として、獣医師として、忙しい毎日を送っているようです。

孫について

孫は合計4人で、長女が3児の母、三女が1児の母となっています。アメリカでのびのびと子育てをしているというエピソードも時々報道されています。正史さん夫妻にとっては、遠く離れていても孫の成長が大きな楽しみになっていることでしょう。

家族の特徴と評判

柳沢家は、学者・医師であるご夫婦と、世界で活躍する3人の娘、そして孫たちという構成で、「エリート一家」として度々話題にのぼります。各メンバーがそれぞれの得意分野で力を発揮していることから、家族間での交流や協力も盛んだといわれています。

教育や仕事についても、お互いを尊重し合うスタイルが根付いており、家族の会話の中でも研究や学びについて活発に意見交換をしているという話も見受けられます。また、海外在住という環境から、多様な文化や価値観に触れていることも、家族の柔軟な考え方やコミュニケーションの土台になっているようです。

一部では、家族間の交流を大切にするために定期的にオンラインミーティングを開いたり、帰省のタイミングを合わせて家族旅行を楽しむといった噂も紹介されています。研究や仕事が忙しくても、家族のつながりを何より大切にしている姿勢が、柳沢家ならではの強みなのかなと思います。

家族一人ひとりがグローバルなフィールドで活躍している点、そして教育やキャリアの面で高い目標を持ちながら、家庭のつながりをしっかり守っている点が、柳沢家の最大の特徴です。

自宅の場所や特徴

柳沢正史さんの自宅について「どこにあるの?」「どんな家なの?」と気になる人も多いですよね。実際、テレビ番組やネット記事で「睡眠御殿」「最強睡眠ハウス」といった呼ばれ方をするほど、自宅の特徴が注目されています。ここでは、正史さんの自宅の場所や設計、設備の特徴などを詳しく解説していきます。

自宅の場所

柳沢正史さんの自宅は、茨城県つくば市にあると複数メディアで紹介されています。つくば市は研究学園都市として有名で、多くの大学や研究機関が集まるエリアです。筑波大学の教授を務める正史さんにとっても、研究と生活のバランスが取りやすい立地となっています。

住宅設計の特徴

自宅はテレビ番組やWeb記事で「睡眠御殿」と呼ばれるほど、睡眠研究者ならではのこだわりが詰まっています。大きな特徴は、睡眠の質を最大限高めるための設計です。

ポイントをいくつか挙げると、

- 天井が高く、解放感のある空間づくり

- 緩やかな階段設計で移動のストレスを軽減

- 30種類以上の植物が配されたリラックス空間

- 寝室には大きな窓を設け、自然光をしっかり確保

- 照明は最小限で、夜間は必要以上に明るくならない工夫

- 遮音性の高い壁材を使って静かな睡眠環境を実現

- 全館空調で温度・湿度が一定に保たれている

こうした工夫によって、家のどこにいてもストレスを感じにくく、リラックスできる空間がつくられています。

設備や暮らしの工夫

自宅には、約50人の研究者を招いてセミナーを開催できる広い部屋があり、家庭用の住宅というよりは一部研究機能も持った「複合型住宅」ともいえそうです。リビングや寝室など、生活空間にも細かい配慮が見られます。夜間の照明は薄暗いレストランのような雰囲気に保ち、体内時計への悪影響を防ぐ設計が徹底されています。

寝室では「光」「音」「空気」環境にとことんこだわり、遮光カーテンや耳栓の活用、24時間換気システムの導入などで、いつでも質の高い睡眠をとれる環境が整えられているようです。温度と湿度の管理もポイントで、理想的な室温(23~25℃)、湿度(40~60%)が朝まで保たれるように工夫されています。

下記の表に主な特徴をまとめました。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 場所 | 茨城県つくば市 |

| 天井 | 高くて開放的 |

| 植物 | 30種類以上が配置された癒し空間 |

| 寝室 | 大きな窓と最小限の照明、遮光カーテン |

| 階段 | 緩やかな設計で安全性を重視 |

| 音環境 | 遮音性の高い壁材で静かな空間を実現 |

| 温度・湿度管理 | 全館空調・24時間換気で理想的な環境を保つ |

| 研究スペース | 50人規模のセミナーが開催可能な広い部屋を併設 |

こうした自宅の設計は、柳沢さんが長年の睡眠研究で得た知見をそのまま反映した結果とも言えます。一般家庭とは違い、住宅そのものが「快眠のための実験空間」となっているのが最大の特徴でしょう。

暮らしのこだわりと評判

この家での暮らしは、メディアでもたびたび取り上げられ「お金持ち感がすごい」「専門家のこだわりが詰まっている」と評されています。一方で、全てを真似するのは難しいかもしれませんが、遮光カーテンや湿度・温度管理など、一般家庭でも取り入れやすい工夫も多く、快眠を目指す人には参考になるポイントがたくさんあります。

また、家族や研究仲間が集まりやすい広さや、家のどこにいてもリラックスできる工夫が凝らされているので、家そのものが家族の団結やコミュニケーションを支えているともいえそうです。こうした設計思想は、睡眠研究者としてだけでなく、家族を大切にしたいという思いも反映されているのではないでしょうか。

自宅設計のこだわりポイント

柳沢正史さんの自宅には、普通の家とはちょっと違う「睡眠研究者ならではのこだわり」がギュッと詰まっています。睡眠の質を本気で追求するための住まいづくりって、どんな感じなのか、知りたくなりますよね。実際、柳沢さんの家はテレビや雑誌でも「睡眠御殿」「最強睡眠ハウス」といった特集が組まれることもあり、研究者仲間や建築好きの間でも注目されています。

住む人の体内リズムを大切にする設計

まず、柳沢さんが大切にしているのは「体内時計(生体リズム)に寄り添った暮らし」。体内時計は、私たちが眠くなったり目覚めたりする時間をコントロールする生体内のメカニズムのことで、光や温度、音といった外部環境に強く影響されるんです。そこで、家全体の設計段階から「いかに睡眠に最適な環境をつくるか」を徹底的に考え抜いたそうですよ。

寝室には大きな窓を設置して、朝は自然光がしっかり入るように工夫されています。夜間は照明を最小限にし、強い光が体内時計を乱さないように気を配っています。実際に、暗めの照明や遮光カーテンを活用し、快眠できる環境を保っていると紹介されています。

住まいの動線と空間設計

柳沢さんの自宅のもうひとつの大きな特徴が、開放感ある空間設計と動線です。天井は高く、リビングやダイニングがひとつながりになった空間。窓からはたっぷりの自然光が入り、リラックスできる明るさを確保。家の中の移動もスムーズになるよう、緩やかな階段や広々とした廊下を取り入れているとされています。

また、家の中には30種類以上の観葉植物が置かれていて、グリーンの癒やし効果も最大限に活かしているようです。観葉植物は空気中の二酸化炭素を吸収して酸素を供給してくれるので、室内の空気も清潔で快適に保てるメリットがあります。こうした小さな積み重ねが、家全体のリラックス空間づくりにつながっているんですね。

音・空気・温度へのこだわり

睡眠の質に大きな影響を与えるのが、音と空気、そして室温と湿度です。柳沢さんの自宅では、壁に遮音材を使って外部の騒音をシャットアウト。寝室はとにかく静かで、安心して眠れるようになっています。また、空気の流れをコントロールするため、24時間換気システムも導入。全館空調も整備されていて、家じゅうの温度と湿度を一定に保てるようになっているそうです。

快適な睡眠のためには、温度は23〜25度、湿度は40〜60%くらいが理想的だとされていますが、柳沢さん宅はこうした理想的な環境を常に保てるよう設計されているとのこと。これって、かなり徹底したこだわりポイントですよね。

家族の団らんや研究活動も意識

柳沢さんの自宅は、家族の団らんや来客、そして研究仲間との交流の場としても活用されています。50人規模のセミナーが開ける広いスペースもあり、自宅にいながら多くの人と情報交換ができるのが魅力。こうした「人が集まる家」という考え方は、家族や仲間とのコミュニケーションを大切にする柳沢さんらしいこだわりといえます。

一般家庭でも取り入れやすいポイント

とはいえ、「全部マネするのは無理…」という方も多いと思います。ですが、柳沢さん宅のように遮光カーテンや暗めの照明、観葉植物を置く、寝室の音や空気環境を整えるといった工夫は、今の家でも十分真似できる部分。実際、専門家の住まいをヒントに「自分の家も少しアップデートしてみようかな」と考える読者も多いようです。

下記の表に柳沢正史さん宅の主な設計ポイントをまとめてみました。

| 設計のこだわり | 内容 |

|---|---|

| 光環境 | 朝は自然光、夜は最小限の照明で体内時計をサポート |

| 空間設計 | 天井が高く開放的、広いリビングとダイニング |

| 動線 | 緩やかな階段、広い廊下で移動ストレスを軽減 |

| 植物 | 30種類以上の観葉植物で空気と癒やし効果 |

| 音環境 | 遮音材で外部音をシャットアウト |

| 空調・換気 | 全館空調と24時間換気で室温・湿度を管理 |

| 研究・団らんスペース | 50人規模のセミナールームを併設 |

こうした自宅設計は、柳沢さんが長年の研究で得た知見を、家族やゲストの健康にも活かしたいという思いが反映されたもの。普段の生活の質を上げるためのヒントも満載なので、気になった部分はぜひ取り入れてみてくださいね。

つくばでの暮らしと環境

柳沢正史さん一家が拠点に選んだのは、茨城県つくば市。研究学園都市としても知られているこのエリアですが、「なぜつくばで暮らすことにしたの?」と興味を持つ方も多いはずです。ここでは、つくばでの柳沢さん一家の暮らしや、周辺環境、家族のライフスタイルについてまとめていきます。

研究者にやさしい街・つくば

つくば市は、筑波大学や多数の研究機関が集まる日本最大級の研究都市です。街には緑が多く、交通の便も良好。東京まで電車一本でアクセスできるので、首都圏での仕事や交流もスムーズなんです。こうした「都会すぎず田舎すぎない」バランスが、子育てや研究活動にピッタリだと評判です。

柳沢さんも、筑波大学で教授を務めながら、国内外の学会や講演の仕事で全国を飛び回ることも多いそうですが、自宅がつくばにあることで、家族と過ごす時間も大事にしやすい環境になっているようです。

家族のライフスタイル

つくばでの生活は、とても「家族思い」な暮らしができるという声が多いです。自宅周辺は自然豊かで、散歩やジョギング、家庭菜園なども楽しめる立地。車で少し走れば大型ショッピングモールやレストランもたくさんあるので、日々の暮らしで困ることはほとんどありません。

また、つくばには国際色豊かな教育機関やインターナショナルスクールも多く、柳沢さんの娘さんたちが幼い頃も、のびのびと学び、成長できる環境が整っていました。現在は娘さんたちがアメリカで活躍していますが、幼少期につくばで身につけた「多様な価値観」が、その後の進路選択にも大きな影響を与えたと言われています。

研究・仕事と家庭の両立がしやすい

つくばは、仕事と家庭のバランスがとりやすい地域として、研究者や教育関係者からも根強い人気があります。自宅から大学や研究所までの移動が短く、家族と過ごす時間をしっかり取れること、静かな環境で集中して仕事に打ち込めることが大きなメリット。

柳沢さん宅では、朝は家族でゆっくり朝食をとったり、夜はリビングで本を読んだり音楽を楽しんだりと、日常のひとコマにもゆとりを感じる暮らしぶりが垣間見えます。特に、週末には近隣の公園や自然エリアで過ごすのが家族の定番になっていたそうですよ。

地域との関わりや評判

つくばでは、地域イベントやボランティア活動も盛んです。柳沢さん一家も、時折地域活動に顔を出すなど、近所付き合いを大切にしていると言われています。研究者だからといって特別扱いされることなく、周囲と自然に溶け込んで生活していることが、地元でも好感を持たれる理由のひとつなのかもしれません。

一部ネット上では、「つくばのスーパーやカフェで柳沢さん一家を見かけた」という口コミや、「家族全員が気さくでフレンドリーだった」といった評判も投稿されています。地域に溶け込むことで、家族としても安心して暮らせるのがつくばの魅力だといえそうです。

下記の表に、つくばでの暮らしのポイントをまとめます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 立地 | 自然と都市機能がバランス良く共存、交通アクセスも良好 |

| 教育環境 | 国際色豊かで多様な価値観を学べる |

| 生活利便性 | ショッピング、飲食店、公園などが充実 |

| 仕事と家庭の両立 | 研究機関へのアクセスが良く家族の時間も確保しやすい |

| 地域交流 | イベントやボランティア活動、近所付き合いが盛ん |

つくばは、ただ研究が進んでいるだけでなく、「家族みんなが安心して長く暮らせる街」として、多くの研究者や子育て世帯からも支持を集めています。柳沢さん一家のように、仕事も家庭もどちらも大切にしたい方にとって、かなり魅力的なエリアではないでしょうか。

柳沢正史の嫁との人生と研究の裏側

- 高校時代の思い出

- 学歴と研究者への道

- 父親から受けた影響

- 嫁と歩む仕事と家庭

- 日々の睡眠時間と健康意識

- ノーベル賞候補に選ばれる理由

高校時代の思い出

柳沢正史さんの人生や研究スタイルの土台がつくられた時期のひとつが、高校時代です。読者の中には「どんな高校生だったの?」「部活動や学校生活は?」「今のキャリアの原点はどこ?」など、気になる方も多いと思います。ここでは、柳沢さんの高校時代を中心に、彼の個性や価値観、そして研究者としての下地がどのように形成されたのかを具体的に解説していきます。

茨城で過ごした青春時代

柳沢正史さんが通っていたのは茨城県立水戸第一高等学校です。この高校は県内でも歴史ある進学校として知られていて、学問に真剣に向き合う生徒が多い環境です。柳沢さんもまさにその一人で、高校時代は学業だけでなく多くのことに興味を持ち、日々を充実させていたとされています。

クラスメートや教師の間でも「勉強熱心」「落ち着いている」「好奇心旺盛」などの印象が強く残っていたという話がよく見られます。部活動にも意欲的に取り組んでいたという情報もあり、何事にも全力でチャレンジする姿勢はこの頃からしっかりと身についていたようです。

好奇心と探究心の芽生え

高校時代の柳沢さんは、とにかく好奇心が強かったと言われています。理科系の科目はもちろん、幅広い知識を吸収しようと積極的に本を読んでいたそうです。特に生物学や化学に興味を持っていて、学校の図書館や自宅で専門書を読みふける姿が印象的だったとのエピソードも。身近な自然や動物への興味がきっかけで、将来的に医学や睡眠研究に進む土台ができあがっていったのかもしれません。

高校の友人たちからも「変わり者」「独自の視点を持っている」といった声が聞かれる一方で、周囲との協調性も高かったようです。時には自分でノートに気になるテーマをまとめたり、疑問に感じたことを先生に質問しに行ったりと、積極的に学ぶ姿勢が強かったとされています。

進路選択のきっかけ

柳沢さんが医師や研究者を志すきっかけになったのも、高校時代の経験が大きいといわれています。特に生物の授業で「生命の神秘」にふれたことや、病気や健康に関する社会問題を学ぶ中で、「自分も何か社会に貢献できる仕事がしたい」と感じたそうです。

実際、進路指導の際には、医療系や理系の道に進む生徒が多かったこともあり、自然な流れで医学部進学を目指すようになったのだとか。先生や家族のサポートも大きな支えになっていたようで、自分で計画的に勉強を進める「自律性」もこの時期にしっかり身についたみたいです。

部活動や趣味も充実

高校時代のエピソードの中でよく話題になるのが、部活動や趣味への取り組みです。運動部や文化部、どちらの活動にも積極的に顔を出していたという噂もありました。実際にどの部に所属していたのかについては複数説ありますが、運動で体力を養い、文化活動で知的好奇心を広げるというバランス感覚も持っていたようです。

また、当時はまだインターネットも普及していない時代。情報収集の手段が限られていた中、自分で本や資料を探し、何度も読み返して知識を深めていたという話は、現代の受験生にも参考になるポイントかもしれません。

高校時代が今にどうつながっているか

現在の柳沢正史さんの研究スタイルや考え方には、高校時代に培った「知的好奇心」「計画性」「チャレンジ精神」が色濃く反映されています。何ごとも自分で調べて納得するまで探求する、分からないことはそのままにしない姿勢は、睡眠研究や医師としてのキャリアでも重要な武器になっています。

当時から続けている読書や自然観察などの習慣も、今なお大切にしているそうですよ。高校時代の学びや体験が、人生の大きな転機を迎える原動力になっていたことが、柳沢さんの生き方や研究姿勢から感じ取れるのではないでしょうか。

【参照】

・茨城県立水戸第一高等学校 公式サイト https://www.mito1-h.ibk.ed.jp/

・SUIMIN株式会社 https://www.suimin.co.jp/m_yanagisawa

・毎日キレイ https://mainichi.jp/articles/20240412/

学歴と研究者への道

柳沢正史さんの学歴と研究者としての歩みは、たくさんの人にとって「どうやったらそんなキャリアを築けるの?」と気になる部分だと思います。ここでは、彼がどのような学歴を経て今のポジションにたどり着いたのか、また研究者としてどんなチャレンジや苦労を重ねてきたのかを、詳しくまとめていきます。

学歴の概要

柳沢正史さんは、茨城県立水戸第一高等学校を卒業後、筑波大学医学専門学群(現在の筑波大学医学部医学科)に進学しています。大学では、医学の基礎だけでなく、幅広い教養やリベラルアーツ教育にも触れることができたため、さまざまな分野の知識を吸収できたようです。

| 学歴 | 主な内容 |

|---|---|

| 茨城県立水戸第一高等学校 | 進学校で学力と知的好奇心を育む |

| 筑波大学医学専門学群 | 医学の基礎から応用、幅広いリベラルアーツを学ぶ |

| 筑波大学大学院医学研究科 | 医学博士課程で本格的な研究活動をスタート |

筑波大学では学生時代から研究室に通い、生物や医学の実験に積極的に参加。大学院ではより専門的なテーマに取り組み、博士号を取得しています。この時期に「睡眠」という分野に強い関心を持ち始め、のちの研究テーマの原点が芽生えたとされます。

研究者への転身

大学院修了後、柳沢さんは医師免許を取得。そのまま臨床医になる道もありましたが、自分自身の好奇心や「人の健康にもっと根本から貢献したい」という思いが強く、研究者の道を選択します。ここが大きな転機でした。

その後、テキサス大学サウスウェスタン医学センターに渡り、研究者としてのキャリアを本格的にスタート。海外での研究は、言葉や文化の違い、資金集めなどさまざまなハードルがありましたが、持ち前の粘り強さと好奇心で数々のプロジェクトをこなしていったそうです。実際に現地では、分子生物学科の准教授まで昇進。国際的にも高い評価を受けるようになりました。

睡眠研究者としての飛躍

柳沢さんが一躍注目されるようになったのは、「オレキシン(脳内物質の一種)」の発見です。オレキシンは、脳内で睡眠と覚醒をコントロールする役割を持つ物質。これを解明したことで、睡眠障害のメカニズムや治療法の開発が大きく前進しました。オレキシンは現在、ナルコレプシー(突然眠気が襲う睡眠障害)治療薬の標的としても使われているとのことです。

こうした発見は、国内外で大きく報道され、柳沢さん自身もノーベル賞候補として名前があがるほどの存在となりました。

国内での活躍と若手育成

アメリカでの研究生活を経て、柳沢さんは筑波大学に戻り、国際統合睡眠医科学研究機構の設立に関わります。教授として研究の第一線に立ちながら、若手研究者の育成や新たな研究領域の開拓にも取り組んでいます。

また、メディア出演や一般向けの講演活動にも積極的で、難しい睡眠の話をわかりやすく解説するスタンスが高く評価されています。

筑波大学での役職や主要な研究テーマは下記の通りです。

| 役職・所属 | 主な内容 |

|---|---|

| 筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 教授 | 睡眠のメカニズム解明、睡眠障害の治療法開発 |

| 筑波大学 生存ダイナミクス研究センター 教授 | 生体リズム・体内時計の研究 |

| SUIMIN株式会社 取締役 | 睡眠データ活用や新しいサービスの開発 |

今も続く探究心

こうした学歴とキャリアの積み重ねを通じて、柳沢正史さんは「世界トップレベルの睡眠研究者」として知られるようになりました。何歳になっても新しいことにチャレンジし続けている姿勢や、後進の育成に尽力する姿は、多くの人に勇気とヒントを与えています。

初めてこの分野に興味を持った方も、医学部や大学院、海外留学といったステップの先に、世界を変える発見や自分ならではのキャリアが待っている可能性を実感できるはずです。

【参照】

・筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 https://wpi-iiis.tsukuba.ac.jp/

・SUIMIN株式会社 https://www.suimin.co.jp/m_yanagisawa

父親から受けた影響

柳沢正史さんがどんな家庭で育ったのか、特に父親からどんな影響を受けたのかって、気になりますよね。人生の方向性や研究に向かう姿勢って、意外と家族、とくに父親の存在が大きく影響していたりします。ここでは、柳沢さんの父親がどんな人だったのか、そしてどんな考え方や価値観が正史さんの中に根付いたのか、具体的にまとめていきます。

父親の人物像

柳沢正史さんの父親は、もともと農業を営む家庭に生まれ育ったと言われています。戦後の日本で、農家の跡取りとして地域社会の中で暮らしを支える立場でした。その一方で、子どもには広い世界で活躍してほしいという思いが強かったようです。教育熱心で、勉強の大切さを折に触れて語ることが多く、家庭の中では「努力すること」「自分で考えて動くこと」をしっかりと教え込んでいたそうです。

表にまとめるとこんな感じです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 出身・職業 | 農家出身、地域社会の中で家族を支える存在 |

| 家庭での役割 | 教育熱心、子どもの自立を重んじる |

| 教え・価値観 | 努力すること、自分で考えて動くこと、挑戦を恐れない姿勢 |

| 子どもへの期待 | 地元にとどまらず広い世界で活躍してほしいという願い |

父親は、仕事で忙しい合間を縫って家族と過ごす時間を大事にし、時には自然や農作業を一緒に体験させるなど、生活全体を通じて学びを与えていたそうです。「自分の手で何かを育て上げる」「結果がすぐに出なくても、こつこつ努力する」ことの大切さを、子どもの頃から伝えていたという話も印象的です。

学問へのアプローチや価値観

柳沢さんが「勉強しなさい」と口うるさく言われたというエピソードはあまりなく、「なぜそれをやりたいのか」「それをやることで何が生まれるのか」という、目的や意味を自分で考えさせられる環境だったようです。父親自身も決して学歴至上主義というわけではなく、知識を活かして社会の役に立つこと、周囲の人を助けることを重視していました。

こうした価値観は、正史さんの「単なる知識の習得で終わらせず、必ず社会や人の役に立つ研究を目指す」という現在のスタンスにも色濃く影響していると思われます。ときには農作業の現場で、「失敗してもそこから学べばいい」という考え方を自然と身につけていったのではないでしょうか。

父親から受け継いだ習慣や教訓

正史さんは父親から「毎日少しずつでも続けることの大切さ」を学んだとされています。農業はすぐに成果が見えない仕事ですが、地道に積み重ねることで必ず実を結ぶという実感が、子どもの頃の生活の中で自然に体に染み込んでいたようです。また、家族みんなで協力し合うことの大切さや、地元コミュニティとの関係性も父親を通じて実感したとのこと。

このような背景から、「どんな小さな研究成果でも、少しずつ積み上げることでやがて大きな発見につながる」という今の研究スタイルに至ったのだと思います。実際、柳沢さんのオレキシン発見のような大きな成果も、長年の地道な実験や観察の積み重ねの結果といわれています。

父親の言葉が今に生きる瞬間

柳沢正史さんが研究や仕事で壁にぶつかったとき、「うまくいかなくても続けていれば必ず道は開ける」「自分の信じた道を貫け」といった父親の教えを何度も思い出すそうです。特に海外での研究生活や、新しいテーマに挑戦するとき、こうした言葉が支えになったという話は、多くの後進の研究者にも勇気を与えています。

「家族や地域を大切にしながら、広い世界に目を向ける」。こうしたバランス感覚が、正史さんのキャリアや生き方にしっかり根付いているのは、父親から受けた影響が大きいのかなと思います。

【参照】

・SUIMIN株式会社 https://www.suimin.co.jp/m_yanagisawa

・毎日キレイ https://mainichi.jp/articles/20240412/

・筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構 https://wpi-iiis.tsukuba.ac.jp/

嫁と歩む仕事と家庭

柳沢正史さんと奥さまの裕美さんは、医師・研究者同士でありながら家庭も築き上げてきた「パートナー」です。「どうやって仕事と家庭を両立してきたの?」「夫婦でどんな価値観を持っているの?」という疑問に、ここでしっかり答えていきますね。

夫婦の出会いとキャリア

二人は筑波大学医学部の先輩後輩という関係で出会い、学生結婚をしています。裕美さんは正史さんの1学年後輩。大学時代から共通の目標や興味が多く、研究や勉強の合間にお互いを刺激し合い、自然と距離が近づいていったそうです。若い頃から自分のやりたいことに真剣に向き合う姿勢を持っていたので、仕事と家庭のバランスを大切にしつつ歩んできたのが特徴です。

共同生活と仕事のバランス

夫婦共働きで医療・研究の最前線に立ち続ける生活は、想像以上に大変ですよね。それでも柳沢家では、お互いの仕事をしっかりリスペクトしつつ、家事や子育てを分担しながら日々を過ごしてきたと言われています。アメリカ留学時代は、現地での生活や言葉の壁、育児環境の違いなどもあり、協力して乗り越えてきた様子が複数のインタビューで紹介されています。

子育てについても、家族で話し合いながら一人一人の個性や目標を尊重し、のびのびとした環境をつくってきたそうです。三人の娘さんはそれぞれアメリカで医師やデザイナー、獣医師として活躍しており、今では孫も4人。家族みんなが異なる分野で活躍できる背景には、夫婦がお互いのキャリアだけでなく家庭のつながりを何より大切にしてきたことがあるんですね。

家庭で大切にしてきたこと

柳沢家では「家族みんなで過ごす時間」をとても大事にしています。仕事で忙しい日が続いても、朝食や夕食を家族みんなで囲む、週末は散歩や公園に行く、帰省や旅行もできるだけ家族全員で予定を合わせるといった工夫が、家族の絆を強くしているのかもしれません。

また、研究や仕事の悩みがあったときはお互いにしっかり相談し合うようにしていて、家庭の中でも「一人で抱え込まない」「みんなで支え合う」文化が根付いていると語られています。特に、子どもたちの進路選択や困難に直面したときは、家族会議を開いて一緒に考える時間を持つことが多かったようです。

夫婦の価値観とこれから

柳沢正史さんと裕美さんは、夫婦でありながら人生のパートナー、研究仲間でもあります。日々の生活の中で「お互いを高め合う」「家族全員の幸せを優先する」という考え方を大事にしていることが伝わってきます。

たとえば、夫婦で研究成果を分かち合い、ときには意見をぶつけ合いながらも最終的には家族の意見や気持ちを大切にしてきたそうです。仕事と家庭、どちらも全力で取り組む姿勢が、今の柳沢家の強さにつながっているといえるでしょう。

表にまとめると、こんな特徴があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 出会い・関係性 | 筑波大学医学部の先輩後輩、学生結婚 |

| 家族構成 | 三人の娘(外科医、デザイナー、獣医師)と孫4人 |

| 仕事と家庭の両立 | 夫婦共働きでお互いをリスペクト、家事・育児も分担 |

| 家族の絆 | 食事や旅行、家族会議を通じて強い結びつき |

| 夫婦の価値観 | お互いを高め合い、家族全員の幸せを優先 |

多忙な毎日の中でも、家族を中心にした暮らしを大切にし続けている姿勢は、同じく仕事と家庭のバランスに悩む人にもヒントになるのではないでしょうか。

日々の睡眠時間と健康意識

柳沢正史さんがどんな睡眠時間で日々を過ごしているのか、また健康意識についてどんな考えを持っているのかは、「睡眠研究者のリアルな生活を知りたい!」と思う人なら誰もが気になるところですよね。実際、柳沢さんは自身の生活のなかでも、研究者としての知見をフルに活かしながら毎日の睡眠や健康づくりに徹底的に向き合っていることで知られています。

研究者が実践するリアルな睡眠習慣

柳沢さんはテレビやインタビューで「自分自身は毎晩6~7時間ほど眠ることを意識している」と語っています。世間一般で理想的と言われる「7~8時間」と比べるとやや短めではありますが、睡眠の「質」をとても大切にしているのが特徴です。ただ時間を長くするだけではなく、いかに深く効率的に眠るかを常に意識しているそうです。

たとえば、就寝の2時間前からは強い光を浴びない、カフェインやアルコールを避ける、寝室の温度や湿度を快適に保つなど、睡眠の質を上げるためのさまざまな工夫を日々実践しています。部屋の明かりを少し暗めにし、スマホやパソコンの画面を見る時間を制限するなど、研究で得た知識をすぐに自身の生活にも反映させているのが特徴です。

健康管理へのこだわり

柳沢さんの健康意識は、ただ睡眠だけに偏っているわけではありません。日々の食事バランス、適度な運動、ストレス管理などにも目を向けています。公式サイトや取材記事では、食事は野菜や魚を多めに取り入れ、体を冷やさないように温かい食べ物を好んで選ぶようにしているという情報がありました。また、日中はデスクワークが中心になるため、意識的に歩く時間を確保したり、ストレッチや軽い運動を挟んだりと、無理なく健康をキープするスタイルを続けているようです。

特に、「健康な生活習慣を作ることで、毎日のパフォーマンスが上がる」と考えていて、これは多くのビジネスパーソンや学生にも共通するヒントになりそうですね。

研究とプライベートのバランス

睡眠の専門家といえども、仕事の忙しさや時差のある国際会議、学会出張などで生活リズムが崩れることもあるそうです。そんなときでも、「できるだけ早めに生活リズムを戻す」「週末にはしっかりと寝てリセットする」などの工夫で、健康を守る努力を惜しまない姿勢がうかがえます。

また、家族みんなでリビングでくつろぐ時間や、休日の散歩、庭仕事など、プライベートな時間も大切にしているそうです。心と体の両方のバランスが大事だという考えが、柳沢家のライフスタイルにもしっかり反映されています。

睡眠研究の成果を家庭で実践

柳沢さんの自宅は、睡眠環境の最適化を目指して設計されている点も有名です。遮光カーテン、調光照明、遮音材、空気清浄機、全館空調など、睡眠の妨げになる要素を極限まで排除しています。こうした取り組みを家族全員で続けることで、子どもや孫の健康管理にも役立っていると話題です。

睡眠への考え方の変遷

日本では「睡眠を削ってでも頑張るのが美徳」とされがちですが、柳沢さんは「しっかり眠ることこそ健康と成功の土台」と繰り返し訴えています。科学的な研究の視点から、眠りの大切さを伝える活動にも積極的で、一般向けの講演や書籍でも「自分を大事にして、ちゃんと眠ろう」と呼びかけています。

参考にしたいポイント

柳沢さんの日常から学べることは、決して特別なことではなく、すぐに取り入れられる工夫が多いです。寝室の環境を整える、寝る前にスマホを見ない、1日1回はリラックスできる時間を作る、といったことからでも十分です。科学者のリアルな生活習慣を参考に、あなたの健康意識もアップデートしてみてはいかがでしょうか。

| 睡眠・健康習慣 | 内容 |

|---|---|

| 睡眠時間 | 平均6~7時間、質を最重視 |

| 就寝前の過ごし方 | 強い光やカフェインを避け、リラックス重視 |

| 食事・運動 | バランスの良い食事、適度な運動を日常的に意識 |

| 家族での過ごし方 | リビングでの団らんや休日の散歩を大切に |

| 睡眠環境の工夫 | 遮光カーテンや調光照明、全館空調で快眠をサポート |

【参照】

・SUIMIN株式会社 https://www.suimin.co.jp/m_yanagisawa

・毎日キレイ https://mainichi.jp/articles/20240412/

・筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構 https://wpi-iiis.tsukuba.ac.jp/

ノーベル賞候補に選ばれる理由

柳沢正史さんが「ノーベル賞候補」としてたびたび取り上げられる理由について、気になっている人は多いと思います。「どんな研究が評価されてるの?」「何がそんなにスゴいの?」そんな疑問に、ここで分かりやすく答えていきます。

オレキシンの発見という世界的な快挙

最大の理由は、柳沢さんが脳内物質の一種であるオレキシン(覚醒・睡眠に関わる神経ペプチド)の発見に成功したことです。オレキシンは、脳の視床下部という場所で作られ、私たちが起きている状態を維持したり、自然な眠気がくるように体を調整したりする働きがあるとされます。このオレキシンが発見されたことで、睡眠障害の原因解明や新しい治療薬の開発が一気に進んだという声が、世界中の医学界から上がりました。

睡眠医学への革命的な貢献

それまで睡眠障害の多くは、根本的な原因が分からず「なんとなく治す」「とりあえず眠剤を出す」という対処療法が中心でした。でも、柳沢さんの研究で「オレキシンの異常」がナルコレプシー(突然強い眠気に襲われる病気)の発症に直結していると証明されたことで、治療法そのものが大きく変わるきっかけになりました。

これを元に開発されたのが、オレキシン受容体拮抗薬という新しいタイプの睡眠薬です。これまでの薬より副作用が少なく、より自然な眠りをサポートする薬として、すでに多くの国で使われています。

国際的な評価と実績

柳沢さんの研究論文は、サイエンスやネイチャーといった世界的な科学誌に掲載され、何度も高い評価を受けてきました。海外の研究機関からの招聘や、国際学会での講演依頼も後を絶ちません。アメリカのテキサス大学サウスウェスタン医学センターで准教授として活躍し、その後日本に帰国してからも筑波大学で睡眠研究をリードし続けています。

社会へのインパクト

ノーベル賞は「人類に大きく貢献した科学者」が受賞する賞ですが、柳沢さんの発見は「睡眠に悩む何億人もの人に希望を与えた」という点で社会的なインパクトも絶大です。病気の治療だけでなく、日常の睡眠改善にも応用され、今では日本の医療現場や一般家庭にもその知見が広がっています。

ノーベル賞選考で重視される点

実は、ノーベル賞選考委員会は「新しい学問分野を切り開いたか」「世界中の人々の生活を良くしたか」「今後の研究にどんな影響を与えたか」といったポイントを非常に重視しています。柳沢さんのオレキシン研究は、まさにこれら全てを満たしていると評されていて、国内外で「いつ受賞してもおかしくない」と言われ続けている理由になっています。

| 評価ポイント | 内容 |

|---|---|

| 科学的発見の独自性 | オレキシンという新しい脳内物質の発見 |

| 医学的インパクト | 睡眠障害の原因解明と新規治療薬の開発 |

| 国際的評価 | 世界的な論文掲載・国際学会での高評価・海外での研究実績 |

| 社会的貢献 | 睡眠障害患者への希望、一般人の生活改善、世界中への波及効果 |

| 受賞への期待の声 | 多くの専門家が「ノーベル賞級」と評価し続けている |

今後も柳沢さんの研究が発展し、世界の睡眠医学に新しい風を送り続けることは間違いありません。いつか日本人のノーベル賞受賞者として名を刻む日が来るのを、多くの人が心待ちにしています。

柳沢正の嫁と家族・自宅・キャリアにまつわる総まとめ

- 嫁は筑波大学医学部出身で医師・研究者として活躍している

- 学生時代に出会い、お互いを高め合う関係を築いてきた

- 三人の娘は全員アメリカで異なる専門分野に進んでいる

- 孫が4人おり、家族の絆が強い

- 家庭では仕事と家事・育児を夫婦で分担してきた

- 父親からの影響で努力と自立を重視する価値観が根付いた

- つくば市の自宅は睡眠研究の知見を活かした設計になっている

- 自宅には快眠のための照明・空調・遮音など多様な工夫がある

- 仕事と家庭の両立を重視し、家族の時間も大切にしている

- 睡眠時間は平均6~7時間で質を最重視している

- 研究成果で睡眠医学の分野に世界的なインパクトを与えた

- ノーベル賞候補として国内外で高く評価されている

- 家族の進路や成長は夫婦の柔軟なサポートが支えている

- 地域社会や研究コミュニティとの交流を大切にしている

- 生活の中で学び続ける姿勢を家族みんなが共有している